《美朝框架协议》与第一次朝核危机

说到中国在朝核问题中扮演的角色,2003年是一个分水岭。关于朝核问题的国际多边解决机制在这一年诞生,中国作为多边谈判的重要斡旋者,被卷了进来。在此之前,朝核问题一直是由朝美两家在谈。事情要从2003年2月美国国务卿鲍威尔访华说起,当时笔者作为中国外交部亚洲司司长参加了接待。鲍威尔来中国有两个重要的背景:一是2003年1月10日,朝鲜宣布退出《不扩散核武器条约》,第二次朝核危机爆发;二是海湾地区局势日益紧张,美国对伊拉克军事行动已箭在弦上,时任美国总统小布什为避免陷入中东和东亚两线压力的困境,派鲍威尔到中国游说。

在北京人民大会堂,时任中国国家副主席胡锦涛会见了鲍威尔一行。鲍威尔提出希望中国出面斡旋朝鲜核问题,并表示美方无法再相信朝鲜,但是愿意采取多边方式寻找解决办法,建议由中国邀请美国和朝鲜派代表来北京“谈一谈”。

鲍威尔访华是因第二次朝核危机而起,而危机之所以在此时爆发,很大程度上是因为《美朝框架协议》没有得到执行,导致双方关系破裂。时至2003年,美国并未在指定时间用两座1000兆瓦轻水反应堆替换朝鲜的石墨核反应堆和其他相关设施,而朝鲜也没有完全履行协议。其背景则是朝鲜半岛局势在过去半个多世纪的风起云涌和相关国家关系的演变。正如《美朝框架协议》这一名字所体现的,美国和朝鲜是这段历史的主角。

考察朝核问题的根源,需要追溯到对朝鲜战争的战后处置。这场战争从法律意义上讲,至今没有正式结束。

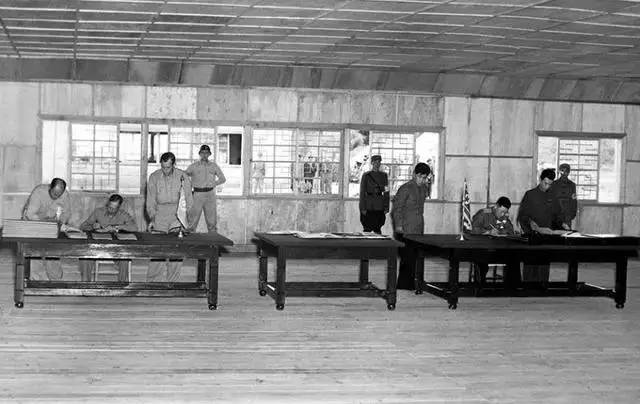

(资料图片)1953年7月27日,在朝鲜板门店,朝方代表团首席代表南日大将(右侧)与美方代表团首席代表哈利逊中将(左侧)在《朝鲜停战协定》及其附件和临时补充协议上正式签字。

1953年7月27日,以朝鲜人民军最高司令官和中国人民志愿军司令员为一方,以联合国军总司令为另一方,双方在板门店签署了《朝鲜停战协定》和《关于停战协定的临时补充协议》。但是那只是一纸停战协定,而非和平条约,也就是说,相关国家虽然休战了,但仍处于战争状态。这是朝鲜半岛局势长期以来稳定不下来的重要根源之一。

停战协定签署之后,以北纬38度线为军事分界线,朝鲜半岛一南一北继续处于分裂状态。南方即大韩民国,得到以美国为首的西方国家的扶持,北方即朝鲜民主主义人民共和国,其背后则是以苏联为代表的社会主义阵营,朝鲜半岛成为全球冷战和美苏争霸的前沿。在美苏对峙相对处于均衡的情况下,朝鲜半岛在相当长时间内基本上是平静的。

战后朝鲜半岛军力部署基本上是南方占优。美国在韩国保留了驻军,并于1957年起在韩部署了包括战术核武器在内的一系列进攻性武器。上世纪90年代初,随着美苏核裁军倡议的实施,美国全部撤出在半岛的核武器,改由美军在美国本土和太平洋总部辖区的核力量承担对韩国的核保护义务。

冷战初期,面对巨大的外部生存威胁,朝鲜选择主要依靠苏联获得安全、经济和能源的保障和支持,并在苏联的帮助下进行有限的核研究。1959年,朝鲜建立了以和平利用核能为目的的宁边原子能研究所;1965年朝鲜拥有了自己第一个2兆瓦的小型轻水反应堆,此后苏联专家便回国了。需要提到的是,当时的苏联无意帮助朝鲜进行核武器的研发,在向朝传授核物理知识时并没有提供铀浓缩和钚生产技术。

上世纪80年代,朝鲜开始建造一座5兆瓦电功率的天然铀石墨气冷堆,反应堆建成后可以年产6公斤武器级钚。从这时起,美国开始注意到朝鲜发展核能力的意图,并在1985年通过向苏联施压,敦促朝鲜加入了《不扩散核武器条约》(NPT)。作为交换,苏联与朝鲜签署了经济、科学与技术协定,承诺提供新的轻水反应堆。但后来苏联并没有履行该协议,而朝鲜在加入NPT之后也没有按条约履行过接受国际原子能机构核查的“义务”。

进入上世纪90年代,苏联的衰落和解体以及冷战的终结彻底打破了半岛的均势,朝鲜陷入极度的无依靠和不安全感,国家面临一种“系统性困局”。经济上,朝鲜失去了来自苏联的援助和支持,工农业生产一落千丈。而韩国经济则在上世纪70年代起飞,并保持了多年的高速增长。

1991年9月17日,第46届联合国大会一致通过朝鲜和韩国同时加入联合国的决议。1991年《苏朝友好合作互助条约》到期,苏联的继承者俄罗斯没有声明自动续约(进而在1994年宣布废止该条约)。1991年10月5日,金日成主席访华与中国领导人讨论了苏联垮台后的国际形势和对策。邓小平在会见时表示,中国此阶段在处理国际问题时“主要是观察,少露锋芒,沉着应对”。 “韬光养晦”成为中国外交的指导思想。当时中国早已脱离苏联阵营,冷战结束并不意味着中国就要扛起领导社会主义阵营的大旗。

接踵而至的是1992年8月中韩建交,当时中韩两国各方面的民间交往已经在快速扩展,建立外交关系势在必行。而朝鲜显然对此感到不满和失望,也更加孤立。此后中朝高层互访几近中断,直到1999年朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南访华方得以恢复。