在冲突阴影笼罩下的巴格达,当地民众告诉本报记者——

“我们希望过上平安的生活”

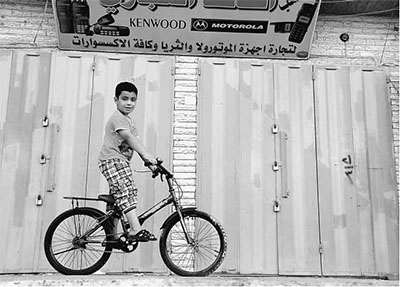

在巴格达,一名儿童骑车经过一家大门紧锁的店铺。本报记者 宦 翔摄

检查站,荷枪实弹的军警,这些是本报记者从伊拉克首都巴格达国际机场到市区的路上印象最深刻的画面。每隔一两公里就会有一处检查站,几乎在每一处检查站,记者的护照都会被仔细核查。

自今年6月初以来,以“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”极端组织为首的反政府武装相继占领伊拉克北部、西部和东部大片领土,并持续在全国多地与伊政府军发生激烈冲突。伊拉克的每一根神经都因冲突绷紧,民众正遭受着深重的灾难,人们迫切希望恢复平静的生活。

“执勤军人面对的危险近在咫尺”

从巴格达国际机场走出,炎热的天气、高大的枣椰树是伊拉克给本报记者的第一印象,这与其他中东国家很像。不同的是,任何私家车都不能靠近机场,只有官方许可的出租车才能进出载客,这似乎向所有抵达伊拉克的旅客表明,这个国家的安全状况不容乐观。

去往市区的路上,记者所乘的车每到一处检查站都要接受警犬或金属探测仪的检测,以确定未携带爆炸装置。在巴格达市区,各类检查站、水泥防护墙、路障将城市分割开来,导致市区内车行缓慢。

伊玛德是一位有着9年军龄的老兵。本报记者见到他时,他正戴着头盔、身穿防弹衣、手持冲锋枪在岗亭内执勤。“现在巴格达的安全形势非常严峻,我们这些执勤军人面对的危险近在咫尺。我们这个检查点共有3名军警和一辆军车,主要负责维护路口的安全,不远处还有其他检查点,如果出现突发状况可以立即得到增援。”伊玛德说。

记者居住的曼苏尔酒店也由荷枪实弹的军警守卫。平时这里大门紧闭,只有载客的车辆抵达时才会开启,人员进入酒店大堂前也必须接受极为严格的安全检查。

“巴格达就是难民的‘安全绿洲’”

一个月前,21岁的穆罕默德因为家乡尼尼微省的泰勒阿费尔被反政府武装占领,不得不与家人一路逃难到巴格达。回忆起在家乡所经历的一切,穆罕默德显得有些激动。

“极端组织不断向我的家乡发射迫击炮弹,所有人都被恐惧所笼罩。一枚炮弹就曾在我身边爆炸,夺去了我表哥的生命,他才只有24岁啊!”说到此处,穆罕默德的眼眶有些湿润。“我们想回家”是穆罕默德在接受本报记者采访时重复最多的话语。“家乡实在太危险了,在外人看来,巴格达或许是危险之地。但对于从北方逃来的难民,巴格达就是难民的‘安全绿洲’。”

15天前,艾哈迈德和他的家人从泰勒阿费尔逃到巴格达。在亲戚和红新月会的资助下,艾哈迈德不仅食宿有了保障,一度中断的学业也重新恢复。但他并没有适应巴格达的生活,通过社交软件和老家的朋友们聊天,这是他生活中唯一的爱好。“我在这里的朋友很少。原来在老家的朋友们基本都逃散了。如果局势好转,我希望回到老家,和老友们团聚。那里才是我们的家。”