有数据显示,《哪吒之魔童闹海》在中国连创纪录的同时,在北美地区的票房表现也超出预期,成为近年来北美市场上表现最好的中文电影之一。

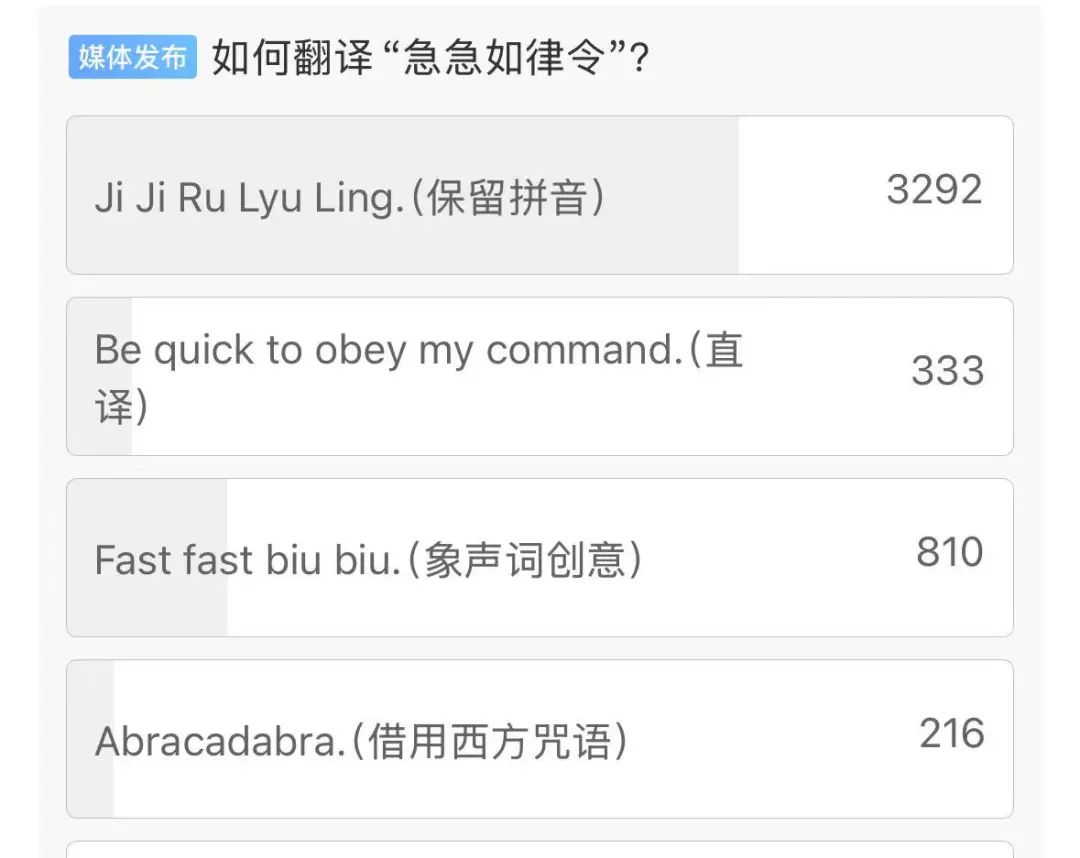

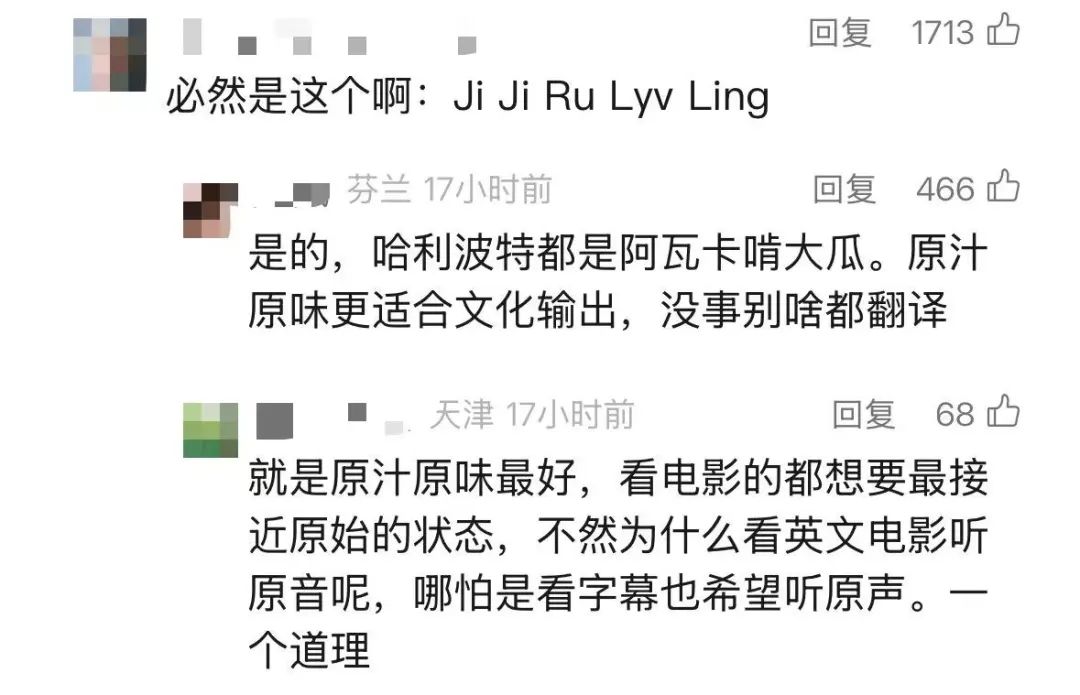

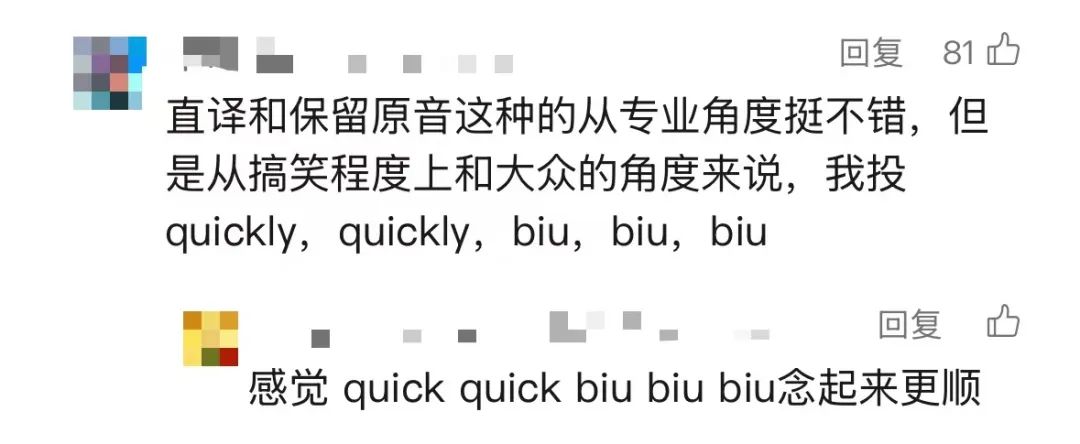

此前,有网友称在海外版《哪吒之魔童闹海》中,台词“急急如律令”被翻译为“quickly quickly biu biu biu”。该消息引发热议,后被辟谣。

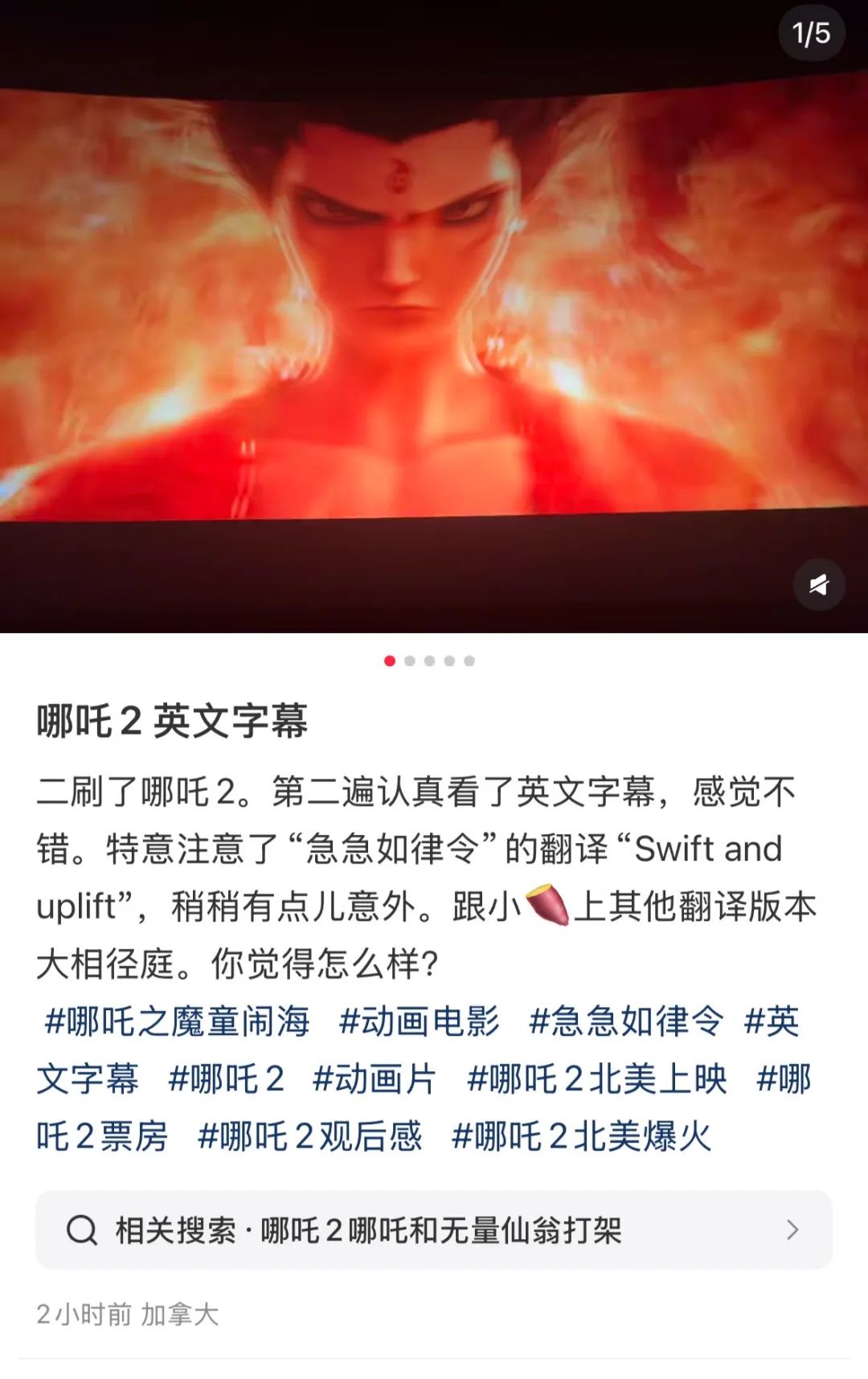

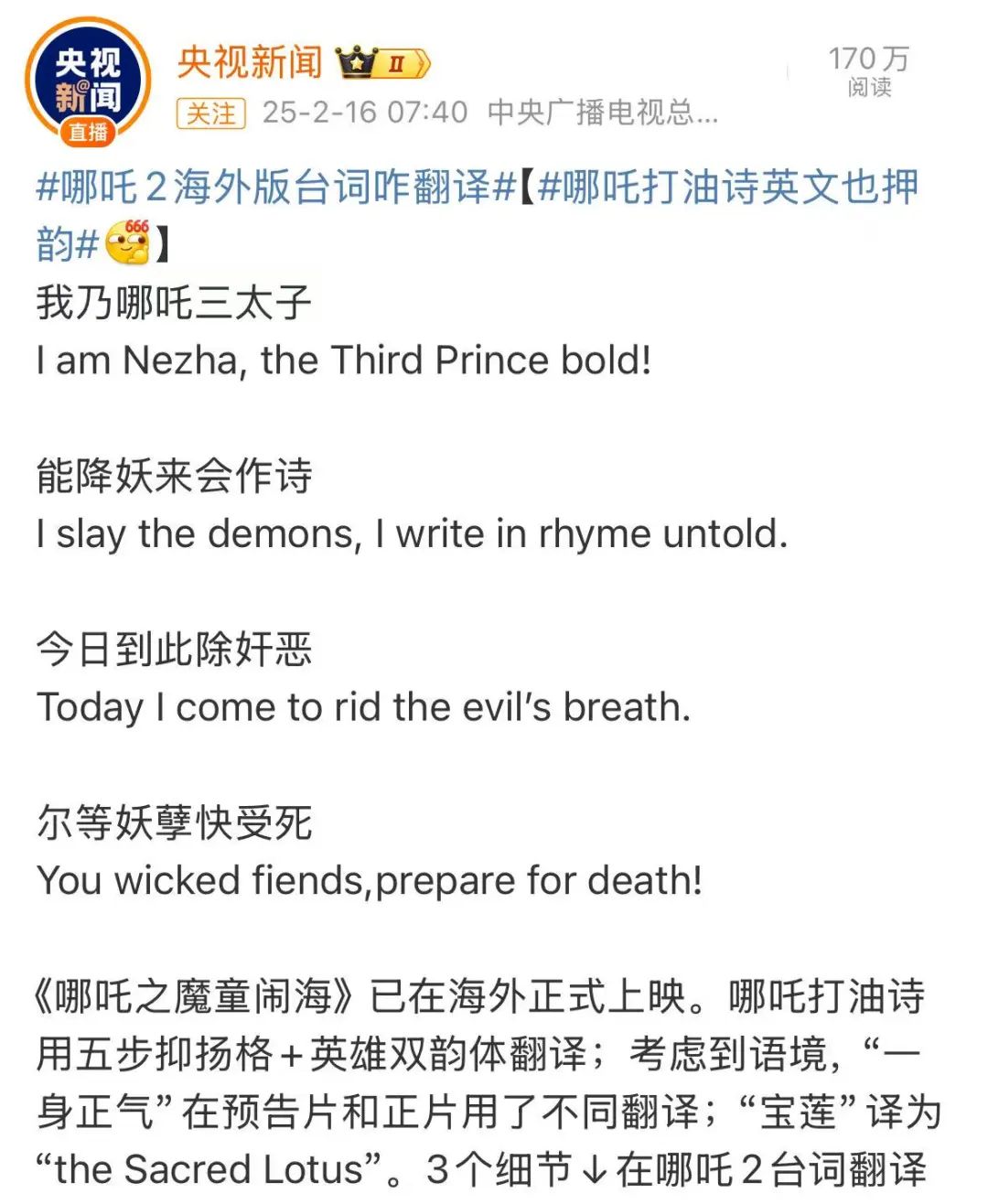

据中青报报道,不少网友在观影后指出,在海外上映的《哪吒之魔童闹海》采用中文配音+英文字幕, 其中“急急如律令”译文为“swift and uplift”。 这一消息也得到了一家媒体驻外记者的证实。

After Ne Zha 2 premiered in North America, it quickly became one of the top-performing Chinese films in the region in recent years. Moviegoers noticed that the animation featured Chinese dubbing with English subtitles. English translations of Taoist incantations and other lines in the movie stirred up discussions even before the film's release. One such example is the phrase "急急如律令" translated as "swift and uplift".

这个翻译究竟如何?记者将这一问题抛给了DeepSeek。

对此,DeepSeek提到,原句“急急如律令”是道教咒语,兼具命令性与神秘感,要求短促有力。译文的“Swift and uplift”通过押韵强化了节奏感,同时以简洁的短语传递了“迅速”和“提升能量”的意象,符合施法场景的动态感。

但是,“律令”背后的文化内涵未被充分体现。例如,若译为“Swiftly, as decreed by celestial law”(如天律般迅捷)或“Expedite! By divine order”(奉神旨加速),既能保留命令的权威性,又能融入古英语词汇以增强神秘感。

It is a phrase used in Taoist rituals. The translation "swift and uplift" has a rhythmic quality that suits the dynamic nature of the ritual scene, but it doesn't fully capture the cultural depth behind the original phrase.

此前网友调侃的“quickly quickly biu biu biu”虽被辟谣,但其拟声词“biu”模拟法术特效,节奏感强且易传播。相比之下,“Swift and uplift”更显严肃,可能削弱角色太乙真人幽默诙谐的形象。

咒语翻译需在“可理解性”与“文化独特性”间权衡。例如,《黑神话:悟空》将“妖怪”音译为“Yaoguai”,而非“monster”,既保留文化特色,又通过语境重构让西方观众接受。若“急急如律令”采用音译或混合译法(如“Ji Ji Ru Lyu Ling: Swift by law!”),或许能兼顾两者。

中青评论发文称,不管是“急急如律令”,还是“阿瓦达索命”咒,都是语言和文化密切结合下的“文化负载词”,它们蕴含着源语言中深厚的文化内涵,承载着历史、宗教、哲学等丰富元素。因此,在跨文化交流中具有一定的理解门槛。

翻译时,如果将这些文化负载词全都转化为人人可懂的“大白话”,受众是理解“零门槛”了,却很容易消解掉整个作品的文化特色。

Translating such phrases requires striking a balance between preserving the "cultural uniqueness" and ensuring the audience's "understanding". Finding the perfect equilibrium point still calls for collaboration among translators, viewers and scholars.

如何在“信达雅”与跨文化接受度之间找到最佳平衡点,仍需译者、观众与学者的共同探索。

来源: 中国青年报、中青评论、 中国日报双语新闻( 黎霈融 )

编辑:董静

审核:富文佳 王旭泉 韩丰更多精彩请关注:中国日报网微信公众号