中国日报网11月8日电 据英国《经济学人》报道,在过去五年的大部分时间里,能源行业一直以 “富足”著称。该行业一直试图控限制化石燃料的生产以维持高价,如今却突然发现自己陷入了供过于求的局面, 原因是美国丰富的页岩气导致了全球石油价格的降低,以及如风能和太阳能等清洁能源,与其他如煤炭和天然气等用于发电燃料抢占市场。

然而,最近几周的能源却因紧缺而非充裕在全球引发关注。从表面来看,各种能源的表现大多不相关。英国愤怒的司机们因运送汽油的卡车司机而苦不堪言。中国部分地区出现的断电情况在某种程度上是由控制碳排放的措施造成的。印度发电厂煤炭库存减少则与大宗商品进口价格的飙升相关。

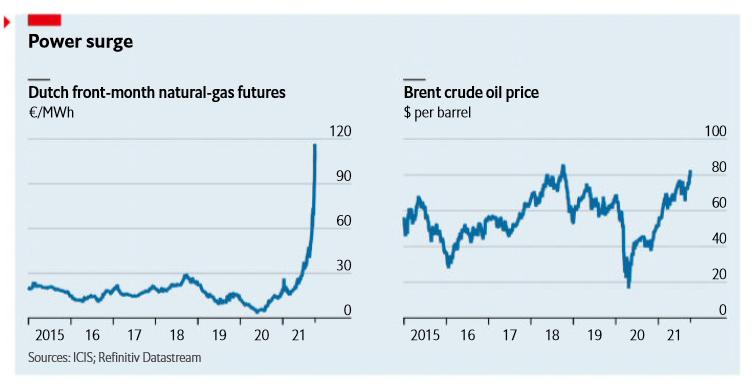

然而,一个潜在因素预计将会在未来几年致使石油更加短缺:对石油、天然气和煤矿开采的投资锐减。这在一定程度上是资源富余时期的后遗症,年复一年的过度投资带来的是更多的资本约束。这也是日益增长的减排压力所带来的后果。今年,投入资金短缺是这三种能源大宗商品价格飙升的主要原因之一。欧洲天然气价格虽然不稳定,但在本刊付印时已接近历史最高水平。在10月4日的一次会议上,石油输出国组织及其盟友俄罗斯等产油国抵制了提高产量的呼吁后,油价更是突破至每桶81美元。

目前全世界的大部分能源仍来自化石燃料,潜在的通胀剧变并非好事,但是,至少可以加速向绿色和廉价能源的转变。

首先就石油行业而言,这是一个需要持续再投资才能站稳脚跟的行业。一般来说,石油企业每年应该留出大约五分之四的资金来防止石油储量耗尽的情况。然而,据大宗商品交易商托克(Trafigura)的萨阿德•拉希姆(Saad Rahim)估计,石油行业的年度投资从2014年的750亿美元(当时油价高于每桶100美元)降至今年的350亿美元。高盛银行的分析师表示,在同一时期,就世界上一些最大型工程而言,当前储量的可供给时间也从从50年降至25年左右。2020年新冠肺炎的暴发降低了石油需求,供应紧缩才得以避免。但是,一旦世界经济开始复苏,供应紧缩的到来只是时间问题。

石油业通常会通过投资开采更多的石油来应对强劲需求和更高价格。不过,在减排时代,要应付这些问题可就没那么容易了。首先,埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等大型私营石油企业正面临来自投资者的压力,要求他们将石油和天然气投资视作周龄鱼一样来谨慎对待。一个原因两家企业的股东认为对石油的需求早晚会达到峰值,使长期项目失去经济效益,另一个原因是他们更愿意持有支持向清洁能源过渡的企业的股份。尽管油价一路走高,对石油的投资却丝毫没有增加的迹象。本刊对美国和欧洲大宗商品生产国2021年和2022年的资本支出预测进行了对比。预计矿业企业的资本支出将大幅增加,而能源投资则会大幅下降(见图表)。相反,石油企业正把超额现金以分红方式给股东。

另一个抑制石油投资的因素是石油输出国组织+成员国的行为。在“富余时代”的五年中,油价相对较低,在疫情暴发之初更是暴跌至最低点,掏空了国库。这也削减了投资资金。随着油价回升,政府的首要任务不是提高石油产能,而是支撑国家预算。此外,各家国企也小心翼翼,担心新冠疫情的暴发会再次对需求产生冲击。正如投资机构伯恩斯坦的奥斯瓦尔德•克林特(Oswald Clint)所言,许多人都在想,“为什么不暂时承受这么高的价格呢?”无论如何,即使最终股价回升会激发投资,也需要数年时间才能切实提高产量。

对石油行业的减少投资会对天然气产量产生溢出效应,而天然气通常是开采原油的副产品。此外,还缺乏液化天然气站将天然气资源从相对丰富的地方(美国)运输到那些较为匮乏的地方(亚洲和欧洲)。由于设施建设会耗时很久,预计美国气站容量紧张的情况至少会持续到2025年。

对热能煤的投资是最为匮乏的。即使是在中国和印度这样正在规划建设新的煤电厂的国家,由于化石燃料的碳排放和对空气质量的影响,人们也开始转而反对污染程度最严重的化石燃料。然而,随着中国即将入冬,煤炭需求可能会再次上涨,而印度又在供给上步履维艰,这或许是煤炭最后翻身的机会。

所有这些都让化石燃料生产商陷入了某种困境。投资骤降可能会使一些石油、天然气和煤炭投资者赚得盆满钵满。但是,高油价持续的时间越久,向清洁能源的过渡最终会葬送化石燃料行业的可能性就越大。与此同时,各消费国必须做好准备,迎接进一步资源短缺的局面。能源富足的时代一去不复返了。

(编译:孔珍珍 编辑:王旭泉)